ブログ

2023年 1月 20日 抱負なきものに成功なし~1年の抱負を設定しよう~

こんにちは!早稲田大学文学部文学科心理学コース4年の三田村響です。

共通テストから約1週間が経ちますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?毎年この時期になると受験生時代を思い出します。ちょうど4年前の僕はセンター試験に失敗し、迫りくる私大受験に向けて過去問を解きまくっていました。

受験生の皆さんの中にも共通テストうまくいった人、行かなかった人さまざまいると思います。

どちらにせよ一喜一憂しないでください。受験はまだまだこれからが本番です。

うまくいった人もここで気を抜いてはいけないし、うまくいかなかった人も落ち込まないでください!最後の試験の終了の合図があるまではどうなるか誰にもわかりません。長い人でもあと1か月ほどで受験が終わると思います。気を抜かず、一日一日を大切に過ごしてください。

ところで皆さん、2023年の抱負はもう決まっていますか???

1年の抱負を決めるのってたいしたことなさそうに見えて実はすごく重要なんです。

吉田松陰が残した言葉にこんなものがあります。

~~~~~~~~~~~~~~~

夢なき者に理想なし

理想なき者に計画なし

計画なき者に実行なし

実行なき者に成功なし

故に、夢なき者に成功なし

-吉田松陰-

~~~~~~~~~~~~~~~

そう、夢(=抱負・目標)を持たない人には成功はありません!千里の道も一歩から。2023年をよい年にするべく、皆さんもこのブログを読んで、是非1年の抱負について考えるきっかけにしてみてください!

今回のブログでは具体例として、僕の今年の抱負についてお話させてもらおうと思います。(^^

1年の抱負って立ててはみるものの、気が付いてみるとあまり意識せずに過ごしてしまって、なんとなく1年経ってるっていうのがあるあるですよね。だからこそこのブログで皆さんに宣言して、抱負を意識した有意義な一年にしたいと思います。

僕の今年の抱負は大きく3つあります。1つ1つ紹介していきます。

①「遊ぶときは遊ぶ。働くときは働く。」のメリハリを大切に。

私事ですが、来春からいよいよ華の社会人(ちなみに金融関係)になります。

大学生活はよく「人生の夏休み」と例えられるように、本当に自分の時間が多く旅行などたくさんの時間を自分の好きなように過ごしました。それが社会人になると急に大半の時間を仕事に割くことになります。

僕は性格上、なにかに打ち込むとそのことばかりに集中してしまいがちですが、仕事だけの社会人生活は絶対に過ごしたくありません!(笑)(注:仕事はもちろん楽しみです。)僕が言いたいのは、勉強も仕事も、何事もメリハリが大切だということです。

仕事で良い成果を出すためにも、時には息抜きが必要だと思います。自分で自由に決められる時間は少なくなりますが、その分仕事以外の時間は趣味に費やしたり、旅行に行ったり友人と過ごしたり、有意義でメリハリのある社会人生活を送りたいと考えています。

②日々自分をアップデートする。

人間成長が止まってしまったら終わりです。

アップデートと言ったら大げさに聞こえるかもしれませんが、日々小さな成長を重ねていきたいということです。

仕事面でも勉強面でも、人間的な部分でも、小さな変化でいいので少しでも周りの人から成長したと思ってもらえるよう、日々努力を重ねたいと思っています。久々に会った友人から「なんか成長したね」って言ってもらうのが目標です(^^)

③余裕を持った行動を心がける。

これは人として基本的な部分ですが、余裕を持った行動ができると心にも余裕が生まれたり、人との信頼関係にも大きく影響してくる地味だけど大切な部分になってくると思います。

個人的に朝が弱い部分があるので、規則正しい生活を心がけて、朝からニュースを見ながらコーヒーとパンを食べて、好きな音楽を聴きながらゆっくり出勤できるくらいの余裕をもつのが目標です。

以上、三田村の2023年の抱負でした。基本的なことばかりですが、意外と意識しないとできない部分かなとも思います。抱負は口に出してみたり人に伝えてみたりすると自分への戒めにもなるので、是非身近な人と共有してみてください。受付で三田村を見かけたら遠慮なく共有してくれたりしたら嬉しいです。(^^♪

受験生の皆さんも受験が目前に迫っている今だからこそ、大学生活をどんなふうにしたいか考えてみると残り期間を頑張る原動力になると思います。残り期間が少ないからこそ、できることをやり切りましょう!頑張れ受験生!!!

藤沢校担任助手4年 三田村 響

2023年 1月 19日 併願校合格のための完全マニュアル

こんにちは。担任助手二年生の小林将一郎です。前回(12/13)公開した「第一志望校合格のための完全マニュアル」は読んでいただけたでしょうか?今回はその第2弾!ということで、「併願校合格のための完全マニュアル」をご紹介します!少しでも併願校対策の参考にしてくださったら幸いです。それでは早速レッツラゴ~!!!

1.受験する学校を早めに決める

当たり前ですが、これ大事です!できる限り早くに併願校を決めましょう。ここが遅れてしまうと、様々なデメリットが出てきます、、、。

デメリット①

受験の戦略が立てにくくなることです。併願校をどこを受けるのか、何校受けるのか。これを決められないと「いつどこの過去問を何年やるのか」という計画が立てられません。計画を立てるのが遅くなるほど勉強の進みは悪くなるのでこれは大きな痛手となること間違いなし。できる限り早めに受験する大学・学部を決めましょう。

デメリット②

過去問に取り組むのが遅くなる。これは問題を解いたとき、「あれ、意外とできなかった」となったら過去問をいくつも解く必要が出てきます。つまり早目に解いておかないと取り返しのつかないことになるのです。過去問を解くには当然そこを受験すると決めなければなりません。

以上の理由から何はともあれ受ける大学・学部を早めに決める必要があるのです。

2.受験校をランク分けして過去問の計画を立てる

次に必要なステップが受験校を志望度合いでランク分けすることです。ここでのオススメは三段階に分けることです。一段階目は第一志望とそことほぼ同じ志望順位の大学で構成される「挑戦校」。二段階目は自分の実力なら何校か受ければ高確率で一校以上受かるレベルの大学で構成される「実力校」(一般的に滑り止めとなる大学です)。そして自分の学力ならほぼ確実に合格を採れる「安全校」です。大体のイメージですが、3-3-2校などで構成するといいと思います。このランク付けをすることで勉強の優先順位を立てることができ、それぞれの過去問を何年・何周するのかも決めやすくなります。受験はいかに合理的に勉強するかがカギですから、効率のいい計画を立てることがとても重要なのです。

3.分析しながら過去問を解く

受験する学校を決め、ランク分けし、計画を立てたら、あとは過去問を解いていくステップです!しかし、ただやみくもに演習量を重ねても成長の幅は小さいに違いない!大事なのは分析を繰り返し、自分の学力と適応力が最も伸びる勉強を把握することです。詳しい話は第一志望校合格の完全マニュアルを参考に!皆さんが併願校で滑らないことを祈っています、、!

時間があればこちらの記事もどうぞ!!

2023年 1月 18日 ライバルを知ろう!

みなさん、こんにちは!藤沢校担任助手の吉村優々澄です!

1月9日に成人式を行ってきました!!!久しぶりに小中高の友達と会ってとても懐かしく感じました。

やはり地元の友達は心が落ち着きますね!(もちろん大学で得た友達もとてもいい子ばかりです(^▽^))

今回は今年受験生になる私の担当生徒を紹介したいと思います。

私の担当している生徒は全員努力家なのですが、その中でも人一倍努力している生徒を紹介したいと思います!

ではここから、YHさんの頑張りを紹介していこうと思います。

名前はYHさん。現在部活にも所属していて、とても多忙な生活を過ごしています。

そんなYHさんですが、平日1コマ、できない日がるときは次の日に2コマ受講してカバーするなど忙しくても努力を怠りません。

また、部活が忙しくないときには基本的に平日2コマ受講を心がけています!

東進には高速基礎マスターという英語学習ツールがあります。

これは早く終わらせれば終わらせるほど、やればやるほど成績の伸びが期待できるものです。

が、量が多いため計画通り進めるには自分で意識して頻繁に演習する必要があります。

これをYHさんはほぼ毎日演習し、単語力や熟語、文法など英語の基礎となる部分を強化しています。

実際に模試をといた際に知っている単語が沢山あったと言っていました。着々と実力を付けています^_^

YHさんは第一志望校合格のために必要な勉強や受講量を考え・実行することに長けています。

受講の必要性や重要性を理解したうえで、そこからアウトプットをする練習のために参考書で演習をするなど

知識をどのように使うのかを知る重要性も理解しています。

そのため、計画を立てた後は出来る限りズレが生じないように計画表を確認しながら行動しています。

きっとインプット→アウトプットの重要性を理解しているからこそ計画をたてる際になぜ計画を立てた通り進める必要があるのかを考えているのでしょう。

(↑最後の一文は私の考えです。)

いかがでしたか?今回は頑張っている生徒について書いてきました。

皆さんは今、どれだけ努力できていますか?

今、どれだけ頑張れるかで受験生になったときのスタート地点が決まります。

例えば、英語の場合

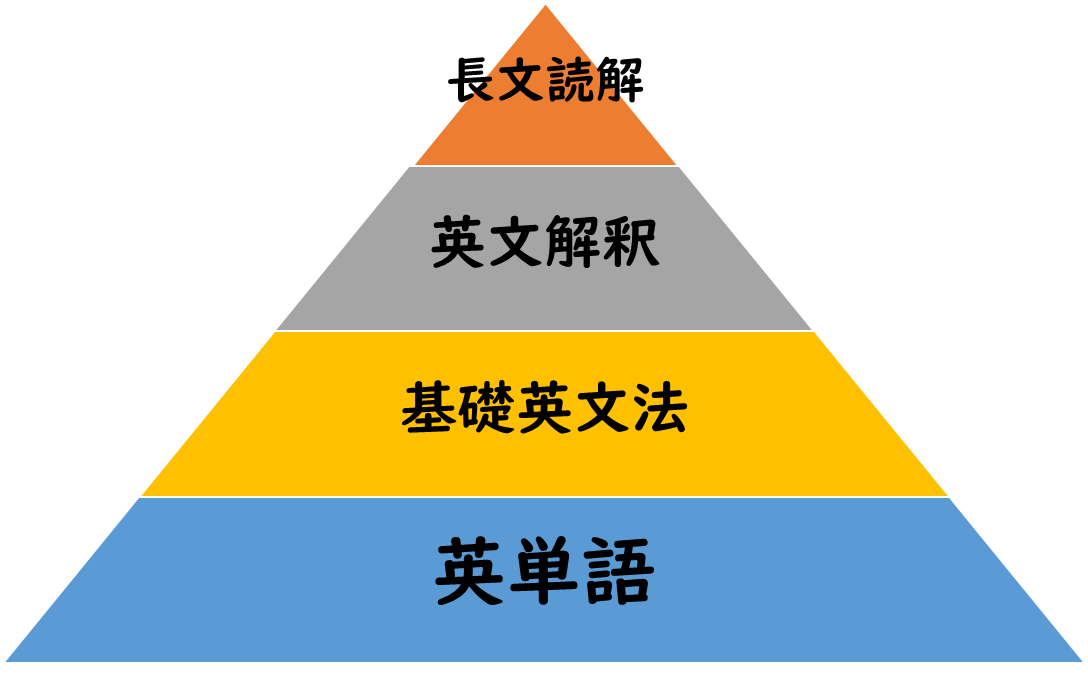

このように英単語→文法→読解→長文のようにピラミッド型のような構成で知識はついていきます。

これが、逆三角形や途中が抜けている状態だと知識はいつまでも安定しません。

これらは英語だけに限らず、全てのことに共通しています。そして、ピラミッドの一番下をどれだけ早い段階で完成させることができるかがポイントです。

今回紹介したYHさんは大体の土台が完成してきているため、4月になり高校3年生になった際に早めのスタート(過去問や応用問題)を切ることができるでしょう。

皆さんは今、どの地点にいますか?もう一度勉強との向き合い方について考えてみましょう!

藤沢校担任助手2年吉村優々澄

2023年 1月 17日 過去問だけやりゃ良いと思ってないか?

こんにちは。あと1週間で大学が終わるがテストが近いので猛勉強している担任助手1年の中嶋です。「建築構造力学」という建築学科で必修の授業があるのですがこれが分からな過ぎてリアルに剥げてきてます。あと模型とか図面とか諸々提出しなければいけないのでやばいです。

さて、受験生の皆さん共通テストお疲れ様です!自己採点は終わりましたか?うまくいた人、いかなかった人いると思いますが、うまくいった人はこの勢いで2次、私大の勉強に励み、うまくいかなかった人はくじけるのではなく逆に奮起して2次、私大に向けて猛勉強しましょう。

長くなりましたが今日のテーマは「共テ後の勉強」についてです。共通テストが終わり二次私大に向けた勉強を皆さん始めていると思いますが、どんな勉強をしていますか?この時期の勉強は「何をやればいいのか」がすごくわからなくなる時期です。

併願校の過去問、第一志望の過去問、単ジャン、問題集などやるべきことが多くあります。そこで!!この時期の勉強に関する重要ポイントを上げていきたいと思います。

【単ジャンはやり続けよう】

単ジャンは自分の苦手科目を克服するためのツールとしてとても優秀です。特に理系の人は数学、理科の苦手分野を中心にしてやり続けましょう。

単ジャンの演習数が1000を超えると合格する可能性が一気に上がるので1000演習を超えることをめざしましょう。文系の人は単ジャンももちろん大事ですが、第一志望対策演習のほうを重点的にやってほしいなと思います。なぜなら文系ほ大学によって出題傾向が偏るため、第一志望校対策で対策したほうが良いからです。

【二次私大の過去問演習】

共通テストが終わったので二次私大の過去問をみんなが集中してやると思います。ここで注意するべきことは二次私大の過去問は解くだけでなく

復習→分析

までしっかり行いましょう。復習までは大抵の人がすると思いますが分析を怠ってしまうひとが多くいます。自分はどこの分野で間違えたのか、何をしたら間違えた問題を解けるようになるのかを考えましょう。これは「本番が近いからやる。」ものではなく普段の勉強から大事にするべきポイントです。分析しまくってください!

【併願校】

併願校の過去問を解くことはめちゃめちゃ大事!滑り止めにしている大学でも最低2年分は解きましょう。難関校を目指している生徒もMARCHあたりをなめてる人は多くいるので強がったりせず、過去問を解いて分析しましょう。早稲田志望がMARCHに落ちるというのはよくある話です。

併願校の過去問を解くことは自分の学力を上げるために使うのではなく

・時間内に解き終わることができるか

・余裕をもって合格する点数をとれているか

・どの分野がその大学の頻出分野なのか(出題傾向)

これらのことを分析することがめちゃめちゃ大事!!

【基礎基本の徹底】

基礎基本を最後までやり続けることは本当に大事です。この時期は演習がメインになるので基礎基本をおろそかになりがちです。例えば英語ではいつもやっていた単語帳をやらなくなったり、数学では基本的な計算問題などをやらなくなるなど、やらないと本番に響いてしまうので必ず毎日基礎を勉強する癖をつけましょう。

ここまで共通テスト後の勉強についてまとめましたが、協調して言いたいことは「過去問だけやるな」ということです。一番効率の良い勉強は何か、点数が上がる勉強は何かを考えて本番をイメージして努力を継続しましょう。最後まで切らさない。乗り越えよう。あと少し。

2023年 1月 15日 同日模試の効果を上げよう!!

こんにちは!担任助手1年の小山です。1月も残り半分となりました。早いですね。正月ボケが続いていていませんか??切り替えて頑張っていきましょう。

今回の共通テスト同日体験は受験しましたか?受けた人はどうだったでしょうか。受験生が実際に解いた問題を同じ日に解くことができるという貴重な体験だった事と思います。模試を受けるにあたって重要なことは「準備」と「振り返り」です。今回はこの二つについて掘り下げていきます。

・「準備」について

今回の模試を受けた方に質問です。模試に向けての準備はしっかりできましたか?準備というのは、目標を立てる→計画をする→実行のステップのことです。

ステップ①…目標決め

まずは本番取りたい点数から逆算して、次の模試で取りたい点を決めましょう。東進生は「先輩得点」という各大学・学部の合格者の各模試の平均点があるので参考にしてみてください。決めるときのコツは不可能ではなく、かつ頑張らなければとれない点数に設定することです。

ステップ②…計画立て

次にその目標点を取るために「何を」「どのくらい」やる必要があるのかというのを考えましょう。その後に「いつ」「どのくらいのペースで」やるかという細かい計画を立ててください。参考書や塾のテキスト、東進生は高マスなどをうまく組み合わせて成績を伸ばしていきましょう。

ステップ③…実行

②で決めた計画を実行してください。ここは気持ち次第で成果がガラッと変わります。頑張ってください。もし計画から遅れた、計画より進んでいるというような事があれば計画を順次修正していきましょう。

模試に向けての準備を怠ると、模試を受ける意味が薄くなってしまいます。今回しっかり準備ができなかった人は次回以降意識的に取り組んでください。

・「復習」について

模試を受けた後は即復習です。これを読んでいてまだ復習をしていない人(ヤバイ)はすぐやりましょう。復習とは言うものの、何をやれば良いのか分からないという人もいそうなので復習のポイントを紹介します。

ステップ①…自己採点

まずは自己採点をして大まかな出来を確認しましょう。一喜一憂に時間をかけすぎないこと。切り替え大事です。

ステップ②…時間が足りずに解き終わらなかった所を解説を見る前に解く

これをやらないと自分の実力がはっきりと分からなくなります。「分からなかった」と「時間がなくて解けなかった」は全然違うので、得意・苦手分野を知るためにもやりましょう。得意なのに時間が足りなくて解けなかったというのはもったいないですよね。次回の時間配分を考えるときに活かしましょう。

ステップ③…解説を読んで解き直し

解けなかった問題・解けたけど怪しかった問題の解説を読んで解き直しをしましょう。分からなかった問題を放置するのでは模試を受けた意味がありません。解けるようになるまで復習して下さい。

ステップ④…分析

採点・解き直しまではやる人が多いですがこの分析を十分にやらない人が多い印象があります。もったいない!間違えた問題に対して、なぜ間違えたのか・何をすれば解けるようになるのかを分析しましょう。今までの勉強が正しかったのかどうか、がここで分かるはずです。今後の勉強に活かしてください。

ステップ⑤…次の模試の準備を始める

分析まで終えたらそれを踏まえて次回模試に向けての準備を始めてください。目標立て&計画までやり切りましょう。

「準備」と「振り返り」この二つを模試の度に繰り返していれば成績はどんどん上がっていくはずです!頑張りましょう!

担任助手1年 小山